最先端の検査機器の導入で、

高度で動物に優しい医療を提供!

獣医学の発達、飼育環境の改善、飼い主さまの意識の高まりもあり、日本で飼育されているワンちゃん、猫ちゃんの寿命は、どんどん長くなっています。

ただ、それに比例するように、加齢を原因とする疾病や、生活習慣病などに悩まされる動物たちが増えているのも事実。重篤な疾病に罹ってしまった時、正しい治療を行なうには、迅速で正確な検査、病因の特定が必要となります。

それを可能にするため、銀座ペットクリニックグループでは、3病院すべてに超音波検査機器を設置。必要に応じて、動物たちにストレスを与えることなく、詳細でスムーズな検査を実施しています。

また、本院の北千束動物病院には、さらに高度な検査が行なえる内視鏡検査機器も導入。日本大学獣医学部の大学病院で、4年間に渡って研鑽を積んだ内視鏡のエキスパートである五十嵐聡先生が、オペレーションに当たっています。

その他の2院(銀座ペットクリニック、芝浦ペットクリニック)で診察を受けたワンちゃん、猫ちゃんでも、必要だと判断されれば、本院で処置を行なうことが可能です。

銀座ペットクリニックグループ全体で、高度で動物に優しい最先端治療を提供しています。

超音波検査とは?

体内の臓器や組織は、それぞれ異なる密度を持ち、高周波の音波を照射すると、密度の異なる各組織の境界部分で、異なる反響(エコー)が発生します。

超音波検査とは、その原理を利用し、反響の強い部分が明るく、弱い部分が暗くモニターに映し出される技術で、動物の体内の様子をリアルタイムで確認する画像検査法です。

反響を利用することから、「エコー検査」と呼ばれることもあります。固い骨に囲まれている部分(例えば頭蓋骨内など)を除き、体のほとんどの部分が検査可能であり、病気の特定はもちろん、健康診断のメニューとしてもオススメの検査です。

超音波検査の特徴とメリット

1ペットの身体が動く状態でも検査が可能であり、痛みもなく、麻酔なども一切不要のため、ペットにストレスが懸かりません。

2平面ではなく、いろいろな角度から臓器を観察できるため、レントゲンなどで見落とされてしまった病気の発見の可能性が高まります。

3検査結果が即座に解り、飼い主さまもご一緒にモニターを確認できるため、病状の詳しいご説明の一助となります。

超音波検査が行なわれる症例

| 心臓病 | 心臓の動きや内部の構造はもちろん、血液の流れる様子まで確認できるため、病気の特定はもちろん、重症度や進行度の特定にも役立ちます。 |

|---|---|

| 腹部臓器 | 触診やレントゲン検査で異常が発見された内臓――胃、腸、肝臓、脾臓、腎臓、膀胱、前立腺、子宮など――の形状や内部構造をより詳しく検査し、正確な診断を下すことに役立ちます。 |

| 腫瘍 | 胸やお腹の中にあって、直接みることができない腫瘍の大きさを確認したり、モニター画面で目視しながら細い針を腫瘍に刺して(組織検査のための)細胞の採取が行なえます。 |

具体的な検査の流れ

麻酔や注射などは一切必要ありません。

検査は検査台の上で優しく保定した状態で行ないます。

検査部位によっては、一定範囲の皮毛をカットする場合があります。

胃や腸などの消化器官の検査の場合は、食事を制限する場合があります。

疑われる病気の種類にもよりますが、検査には15~30分程度の時間を要します。

終了後は、すぐに帰宅でき、入院の必要はありません。

内視鏡検査とは?

内視鏡とは、先端にレンズの付いた細長い管のことです。

それを体内に挿入し、体の内部をモニターに映し出すことで、病気の発見・確認はもちろん、場合によっては遠隔操作で体内の治療まで行なえます。

代表的なのは、人間の健康診断でもよく使われる胃カメラですが、これは、口から挿入し、食道や胃、腸の内部を確認する消化器官内視鏡と呼ばれるもの。それ以外にも、喉から気管支を観察する気管支鏡、鼻の中を観察する鼻鏡、耳の奥を観察する耳鏡、大腸内視鏡、膀胱内視鏡、さらには臓器や関節内の手術用のものなど、多種多様な内視鏡があります。

内視鏡検査でできること

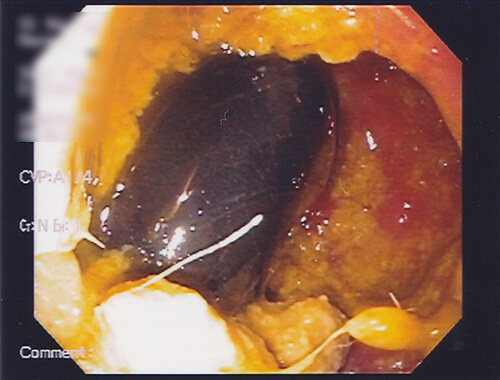

異物の誤飲事故の処置

リンゴ

石

動物病院で内視鏡が最も活躍するのは、異物の誤飲事故でしょう。

フライドチキンや魚の骨が喉に刺さってしまったり、焼き鳥やお団子を串ごと食べてしまったり、ボタンや電池、小さなおもちゃ、お菓子の袋に入っている乾燥剤など、ワンちゃん、猫ちゃんは、思いもかけないようなものを飲みこんでしまいます。中には、当院の院長ブログでもご紹介したような庭の玉砂利や、8mもの縫い糸を飲みこんだ例もありました。そんな時、内視鏡の先端に専用の器具を取り付けることで、開腹手術をしなくても、異物を取りだすことが可能となります。

病気の発見、栄養管理

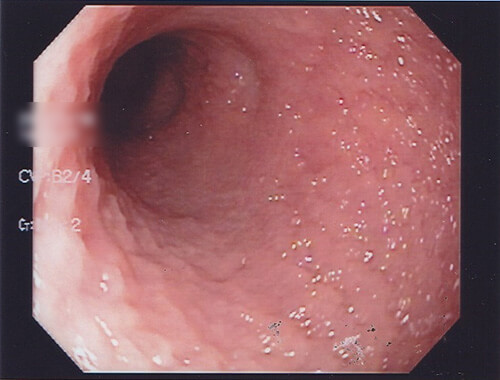

リンパ管拡張

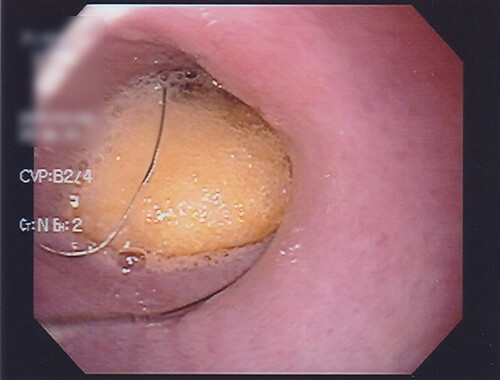

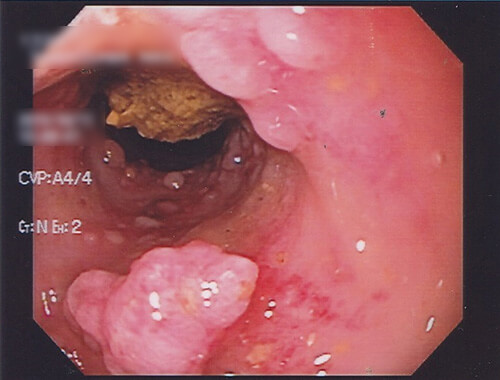

大腸ポリープ

また、胃や腸の内部を直接見ることができるという本来の機能を活用すれば、炎症や出血箇所を特定したり、臓器の一部組織を持ち帰り、組織検査に回すことで、炎症や出来モノが、単なるポリープなのか、悪性の腫瘍なのかを確認することも可能となります。

また、色々な病気で口から食事ができなくなってしまった場合に、内視鏡を使って胃瘻チューブ(流動食を直接胃の中に流し込めるチューブ)を設置して栄養管理を行なうこともできます。

内視鏡検査が適用される具体的な症例

| 症例 | 嘔吐や下痢が長期間続くとき |

|---|---|

| 鮮血便やゼリー状の便が続くとき | |

| 食べたものをすぐに吐くとき | |

| おもちゃなど消化されないものを飲み込んでしまったとき |